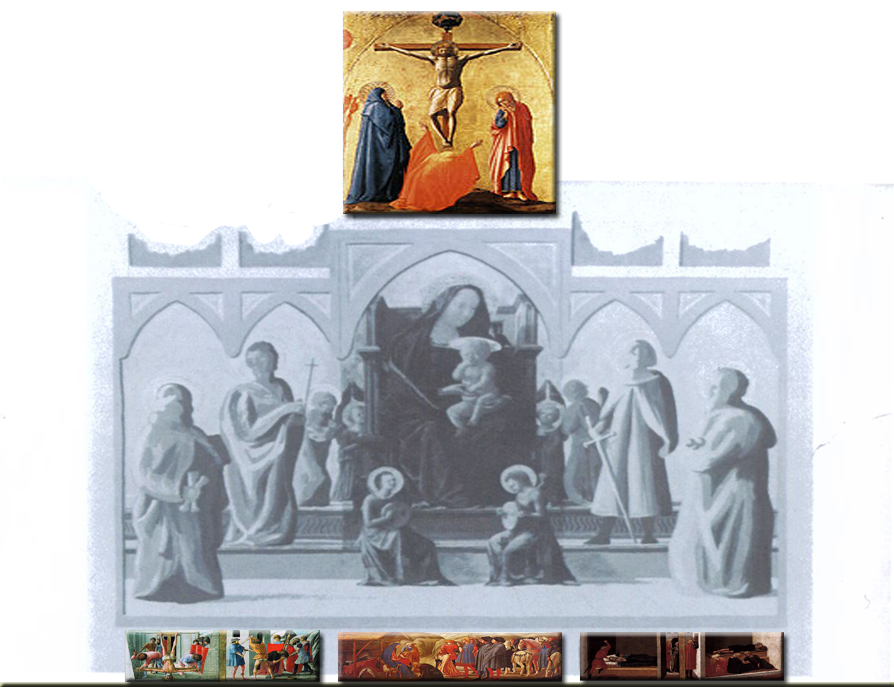

Masaccio - Polittico

Polittico di Pisa.

"Nella chiesa del Carmine di Pisa, in una tavola che è dentro a una cappella del tramezzo, è una Nostra Donna col Figliuolo, et à piedi solo alcuni angioletti che suonano, uno dè quali sonando un liuto porge con attenzione l'orecchio all'armonia di quel suono: mettono in mezzo la Nostra Donna San Pietro, San Giovanni Battista, San Giuliano e San Niccolò, figure tutte molto pronte e vivaci.Sotto nella predella, sono di figure piccole storie della vita di què tre re sono vestiti di carii abiti che si usavano in què tempi. E sopra, per finimento di detta tavola, sono in più quadri molti santi intorno a un Crucifisso."

Vasari, Le Vite, Firenze:Giunti, 1568.

Anche il Vasari ci dà un'aiuto importante per la ricostruzione del Polittico, dicendoci che Masaccio dipinse in una tavola una Vergine, degli anglei musicanti e quattro santi, che ha dipinto una predella sottostante, e che per la sua decorazione nella parte di sopra, abbia aggiunto in più quadri molti santi e una Crocifissione.

Anche il Baldinucci descrive il lavoro usando termini analoghi, seguendo la linea del Vasari, ma non necessariamente nella completa ignoranza di quello originale.

"Colorì per la chisa del Carmine di Pisa un'altra tavola con la Vergine e Gesù, ed alcuni angeletti che suonano: uno dei quali suonando il liuto porge l'occhio con vivacità ed espressione maravigliosa quasi gustando dell'armonia di quello strumento. Vi rappresento i santi Pietro, Giovanni Battista, Giuliano e Niccolò, e nella predella storie della vita dè medesimi; e nel mezzo della tavola fece vedere la storia della visita dè tre Magi, dove fece alcuni cavalli vivissimi, ed i cortigiani di que' re vestiti d'abiti belli e di varia invenzione: sopra il finimento della medesima figurò in più quadri intorno ad un crocifisso diversi santi." Filippo Baldinucci, Notizie dei Professori del Disegno da Cimabue in qua, Firenze : Batelli e Compagni, 1845, Vol. I, p.475

In questa seconda ricostruzione ci dà una mano John Shearman che in un articolo intitolato " Masaccio's Pisa Altar-Piece : An Alternative Reconstruction", apparso nel Burlington Magazine del Settembre 1966 ; ci dà la possibilità di confrontare le due possibili ricostruzioni del Polittico di Pisa. Partendo dalla descrizione del Vasari ci dà della pala, da lui osservata nel corso delle sue visite a Pisa tra il 1562 e il 1564, e dall'osservazione dei pannelli sopravvissuti.

Shearman in questo articolo propone una ricostruzione che tiene conto della tradizionale iconografia della Maestà e di quella della Sacra Conversazione, e dei più recenti sviluppi che questi soggetti avevano avuto ad opera dello stesso Masaccio e di artisti contemporanei presenti nelle chiese pisane e fiorentine. In assenza di tutti i frammenti che componevano la Pala d' Altare ci è difficile sapere con certezza quali delle due possibili ricostruzioni sia più attendibile. La perdita della cornice ha rivelato, su tutti i lati della tavola con il San Paolo nel Museo di San Matteo a Pisa, il gesso sottostante non verniciato, che in precedenza era coperto dalla cornice stessa. Il bordo della superficie pittorica o del fondo oro, si ferma poco prima del bordo della tavola. La materia pittorica e la foglia d'oro formano ai margini delle creste o barbe, tipiche dei bordi dei pannelli lignei quattrocenteschi che non hanno subito tagli innaturali.

Negli angoli superiori del pannello, separati dalla zona principale dipinta, ci sono mezzi pennacchi marmorizzati, che sarebbero risultati visibili negli interstizi della cornice. Negli angoli in alto della tavola di Londra con la Madonna in trono con il Bambino e gli angioli i pennacchi ricompaiono, ma in questo caso sono dorati e lavorati. Questo serve a farci capire che dove gli elementi ad arco sono stati rimossi, in questo caso, vi è ora esposto il bordo originale del gesso e il rafforzamento del tessuto sottostante, però su una superficie di legno nudo. Sfortunatamente queste piccole osservazioni non si possono fare anche sul limite inferiore del pannello centrare perchè i vari ritocchi e i danni che esso ha subito non ci fanno arrivare a nessuna conclusione e quindi è difficile ricreare un disegno. Ai lati e all'estremità superiore la tempera e la foglia d'oro, il gesso e il legno terminano simultaneamente in un bordo pulito e innaturale, che ci fa pensare che il pannello è stato tagliato o almeno rifilato su questi lati.

Osservando il retro del pannello ci si accorge di due canali orizzontali che avrebbero accolto due traverse orizzontali la cui funzione era quella di sostenere e tenere unita la tavola per tutta la sua altezza. La misurazione dello spessore di questi canali e della distanza che intercorre tra di loro porta Shearman a dedurre che la tavola abbia subito una perdita di 22-23 cm nella parte inferiore. Questa perdita dà lo spazio a Masaccio per collocare i piedi dei suoi angeli principali, seduti sul primo scalino del trono, su una stretta striscia di terreno davanti; in questa maniera gli angeli avrebbero costituito la base del gruppo figurativo ed una introduzione al suo spazio in maniera conforme alla sua tecnica compositiva, e in generale compatibile con il trittico di San Giovenale del 1422. Secondo il ricordo del Vasari, Masaccio ha messo quattro santi intorno alla Vergine in trono, ovvero: S. Pietro, Giovanni Battista sulla sinistra, S. Guliano e S. Nicola sulla destra. L'ampiezza complessiva della tavola può essere calcolata grazie alle tre tavole della predella conservate integre a Berlino.

Di S. Pietro e di S. Giovanni Battista Masaccio ci rappresenta i martiri, mentre di S. Giuliano e S. Nicola rappresenta, storie dalle loro vite. In mezzo a queste due tavole situtate una a sinistra e una a destra, sotto i rispettivi santi è collocata come anche nella prima possibile ricostruzione del Polittico di Pisa, L'Adorazione dei Magi. Un altro punto a nostro favore è che Masaccio, nell'altare di Pisa, ha rappresentato uno dei primi razionali sistemi di illuminazione. Questo ci aiuta perchè la luce cade dall'alto e da sinistra, esattamente parallela alla superficie del quadro e dei gradini. Guardando di nuovo a sinistra, vediamo due o più ombre proiettate, una su ogni gradino, da qualche oggetto che sembra esterno come a dimostrarci che ci fosse stato altro nel dipinto. L'ombra superiore è fortemente attenuata dallo scorcio molto brusco del gradino, quella più bassa, vista più da sopra, è più ampia e continua dietro e al di là del primo angelo in ginocchio fino a ridursi a circa la metà della tavola.

Shearman dunque propone che gli angeli fossero sei, due dietro al trono, due ai lati (perduti) che proiettano le ombre ancora visibili, e i due angeli musicanti sul davanti. I sei angeli avrebbero racchiuso la Maestà come si trova in opere anteriori al Polittico di Pisa, e in altre successive influenzate dall'opera pisana di Masaccio. Sopra quasi sicuramente si trovava la Crocifissione ora al Museo di Capodimonte a Napoli. Il recedere in profondità dei santi accoppiati, chiaramente individuati dalla loro posizione su diversi gradini, sarebbe sembrata continuare oltre e dietro la Vergine e i due o quattro angeli in modo da abbracciare il trono in una singola curva. Sicuro è che la parte centrale del Polittico mostra una Maestà, e come molte Maestà dal 1300 in poi, come estensione laterale vi sono i Santi.

L'innovazione principale di Masaccio, di cui tiene conto la ricostruzione di Shearman, sarebbe consistita nel superamento dei limiti imposti dai polittici. Limiti spaziali e fisici determinati dalla complessa struttura lignea della cornice, che impedivano una resa della profondità prospettica che Masaccio aveva conquistato. La ricostruzione di Shearman propone quindi uno spazio unificato condiviso dalla Madonna in trono, i santi Pietro, Giovanni Battista, Giuliano e Nicola, e gli angeli che Shearman ritiene essere stati sei. Questa composizione si troverebbe cosi a sviluppare alcune delle idee già messe in atto nel trittico di San Giovenale del 1422. Guardando le due ricostruzioni, possiamo vedere che la predella rimane uguale in entrambi i casi cosi come per la Crocifissione in alto, rimane così da verificare la posizione dei Santi intorno alla Vergine sempre comunque collocata nella parte centrale del Polittico, e i numeri di angioletti che la circondano.